没有一篇是普罗大众乐见的教育神话;

没有一篇看了会感到喜悦;

没有一篇看了心中不会乱糟糟的,甚至觉得烦。

然而,这些事情确实发生过。

不仅确实发生过,极有可能仍在发生……”

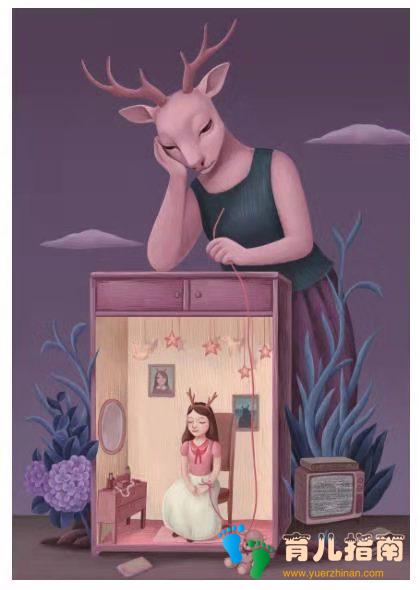

这段话出自《你的孩子不是你的孩子》这本书的序言部分,是作者吴晓乐引用的一段来自朋友的评价。短短几十个字,足以说明了此书的基调,行云流水般的文字背后,是让人咀嚼后难以下咽的亲子教育难题。

吴晓乐,台中人,1989年生,毕业于台湾大学法律系。高中毕业时,她依从于母亲的建议选择了这个专业,事后却发现自己并不喜欢,更不愿意从事这方面的工作,于是她放弃了律师考试的机会。作为一个法律专业的毕业生,这几乎使她丧失了生活的方向,她甚至也因此与母亲之间产生嫌隙。

高中起,吴晓乐便开始从事家教工作,接触了各式各样的孩子,有些给她留下了美好的生活片段,有些也使她内心沉重,开始不断反思教育的方法与本质。许多年过去了,她所收获的故事给了她极大的震撼,而与母亲之间那段并不愉快的教育插曲,也让她对这些孩子的遭遇产生了极大的同理心,这些都迫使她将一切书写出来,从而形成了这本书。

书中吴晓乐选择了九个较为典型的故事,他们有的是条件富足却没人管教的富二代,有的是出身一般却努力上私学的贫子,有的聪慧灵敏,有的稍显愚钝,有的渴望学习,有的却对学习深感厌恶……他们共同的特点是,在他们背后,都有一个拼了命在努力的母亲。没有人能否定她们的付出,可她们却不约而同地,在不知不觉中,弄丢了自己的孩子。

不可否认的是,从故事的角度来看,她们中几乎没有一个能称得上是合格的母亲,几乎正是她们用错误的教育方式,一手摧毁了孩子的未来,但在本篇中,却不想过多探讨教育方式的对错,只想说一说这些母亲背后的无奈。

一、孩子,是母亲身上掉下来的肉

罗曼罗兰曾经说过,母爱是一种巨大的火焰”,然而这火焰所带来的,却并不总是明亮与温暖,它所爆发出的强大力量,有时甚至可以摧毁它所庇护的生命。

书中介绍了很多类似的故事,最为典型的就是杨太太。

杨太太因为失去过一个孩子,对于女儿若娃十分关注,她想要全面掌握和控制若娃的生活,甚至不惜给她贴上多动症的标签,只为了自己可以有理由一直照顾她。她不让若娃和朋友走得太近,对于她的学业几乎没有要求,更不理会她的爱好。若娃对此完全服从,可是她自己知道,她的生活已经毁了,她的人生没有任何未来可言。

十月怀胎,方得一子。母亲与孩子之间的血肉关系,是难以割舍的。正是因为这样,许多母亲倾尽身心给自己的孩子最多的爱与保护,生怕他们受到一点点的伤害。但很多时候却因用力过猛,反而亲手给孩子造成了无可挽回的伤害。就像紧紧握在手里的沙石,越是用力,就只会越快地失去。

电视剧《黑镜》中有这样一集,母亲玛丽在有过一次丢失孩子的经历后,变得异常紧张,为了保证孩子的健康,她同意加入了一个叫做诺亚方舟”的保护计划,计划的主要方案便是,在女儿脑中植入芯片,从而通过设备对其定位,操控她的视野,用来屏蔽那些不希望她看见的东西,或者观察她正在看见的东西是否对她构成威胁。

借助这个设备,玛丽每天都在以爱的名义窥探女儿的生活,妄图用自己的意志来决定她可以看什么,不可以看什么,这样的做法不仅没有使女儿变乖,相反她对于一切不该做的事”都产生了一种无法抵御的好奇心,所以她过早地尝试性、尝试毒品,在母亲发现并出手干预之后,气愤于母亲仍在窥探而对母亲大打出手,血肉模糊,几乎打死。

我们很难不去相信,一旦发明了这样的设备,便无法阻止这样的事情。因为对于孩子的担心,想要尽力为他们免去一切伤害的心情,几乎是每一个父母都深有体会的。而这样的爱必然会导致这样的结局。为人父母永远无法代替孩子走他该走的路,受他该受的伤。纵然现实生活没有这般惨烈,在关系的链网中,也会不可避免地留下了裂痕。

究竟是什么导致了这样的局面发生?当父母与子女站在天平的两端,一面是爱,一面却恨得不行。其实这就像吴晓乐在书中所写的一样,天底下从不缺少父母对子女的爱,但却有太多的爱用错了方向。

二、孩子,是为人之母全部的价值体现

最近抖音上有一句流行的口号,学习使我妈快乐,我妈快乐全家快乐。”这几乎讲出了一大半孩子的心声。对于许多孩子来说,在并不懂得学习的意义时,他们心中唯一的理由就是:妈妈让我这么做。书中眼镜仔就是在这样的教育环境下成长的孩子之一。

作者与眼镜仔的母亲第一次相遇,就被告知,这孩子非常笨,如果他学不会,老师可以使劲打。她自己更是在儿子成绩不理想时,毫不吝惜下手的力度,对儿子拳脚相加。这种暴力的观念让作者又好奇又觉得可怕。经过一段时间的接触才发现,眼镜仔其实并不笨,甚至可以说很聪明,但因为挨打得多了,让他惧怕犯错,从而在正确答案面前犹豫不决,才使他看起来愈发愚钝。

乍一听来,许多读者都难免对这个母亲产生不解甚至是埋怨,认为是她亲手毁了自己的孩子,但故事进行到后续,却又让人感叹,其实她也是个可怜人,她的人生也早已经被别人毁了。

眼镜仔的母亲并非是个残酷冷血的女人,相反她很有爱心,对捡来的野猫都能悉心照顾,生怕出了一点闪失,又何况是自己的孩子。但在家庭生活中,她的丈夫常年不在家,她的角色就是要做好主妇,教育好儿子,以此来满足丈夫的期待,甚至可以说是以此来讨好丈夫,体现自己的存在价值。可惜眼镜仔偏偏不够争气,他们夫妻日夜因此吵架,丈夫对她的不满日益加剧,除了动用暴力,她不知道还有什么更有效、更快速的方式,能让自己的儿子变得优秀起来。所以几乎可以认为,在她充满暴力的怪兽面孔”背后,不过是一个害怕失去家庭、失去儿子的可怜母亲罢了。

女性的家庭地位似乎是由基因决定的,由于女性担负着生育的责任,似乎也就意味着女性与下一代之间的联结更加紧密,对于下一代的教育与成长更负有不可推卸的责任。而这也在一定程度上决定了男主外,女主内”的分工。所以把子女教育好,就成了很多母亲体现个人价值的手段之一。但当孩子无法达到她们的预期,丈夫又不能够给予理解和包容时,对于女性来说,就如同全社会一起站在了她的对立面,指责她做得不够好,而她还能做的,只有把压力不断地转嫁给自己的孩子而已。

三、旧时代有旧时代的法则

眼镜仔母亲的故事,也许会让很多人觉得不解,为什么她们不能活得自由一点,为自己而活,读到书的最后才发现,这一切可能源于,那并非是她们的时代所教给她们的观念。

《乡土中国》中提到, 中国的乡土社会,是一种听命于权威的传承性社会,在这种社会构架中,老一辈扮演着传承者”的角色,对于后辈负有教育的责任。这也正是所谓养不教,父之过”的来源。因此可以说,在中国,孩子有没有出息,品行如何,为人父母要对此负很大的责任。这一点上,汉伟的妈妈似乎十分认同,她也一直是这样做的。

汉伟的妈妈是个责任感非常强的母亲,不只是对于汉伟对于家庭的责任,甚至还有对于整个社会和历史的责任。在她看来,到了一定的年纪,就应该结婚生子;生完孩子,女性就应该从社会的台前退到幕后,专心相夫教子。这是不可推卸的。因为人类要传承,子女要成长,而作为女性,无论从生理还是历史的角度,都应该担负起这样的责任。

然而当她把这样一套理论应用于汉伟身上时,却出现了偏差。

汉伟在上小学时,一直是班级里的风云人物,他的母亲爱他,经常会到班级看他,给全班同学带好吃的,所以他的人气也一直很旺。但这并没有持续很久。随着孩子们逐渐长大,开始出现了很多酸言酸语的议论声,觉得汉伟的妈妈太烦人,总出现在他们的视野里。

在汉伟小学六年级的时候,发生了一件事,彻底摧毁了他在同学之中的形象。他因朋友间的玩耍而受伤,母亲听闻十分气愤,约谈了几个学生的家长以及老师,并当众教育了她们。从那以后,汉伟的人生似乎遭遇了转折点,他成为了同学中最不受欢迎的那一个,并因此遭遇了同学的排挤。就在这时,他遇见了一个同样被排挤在外的姑娘,并大胆地和她走在了一起,他把她视为自己命里的天使。但这段让他刻骨铭心的爱情却没能持续多久,母亲发现了他们之间露骨的聊天记录,大为光火,硬生生地拆散了他们。汉伟也从此恨极了母亲。

但作为母亲而言,她不明白自己究竟错在了哪儿,她反而觉得是那些坏孩子”的家长做错了。她认为现在有太多的父母疏于自己的责任,疏于对子女的管教,才会出现这么多不知分寸”的孩子,在玩耍上不知分寸,在言语和情感上不知分寸。她把这些人称为是新世界的人”,认为他们在逃避自己的责任,在玷污这个世界。

如今我们的社会似乎正面临着这种新旧”之间的冲击,我们一面强调要注重父母对于子女的教育,但一面又强调父母与子女之间各自的人权”,父母感情不合可以随时离婚,子女也可以在更多的方面有更大的自由。这种新旧世界的交替,似乎将一部分父母与子女放在了时代的鸿沟两边,一边是父母想着如何履行自己的义务,一边是子女想着如何行使自己权利。所以一面是努力想要制定规矩,一面却是努力想要破坏规矩。我们无法断定谁错谁对,只能眼睁睁看着在两代人观念的冲击下,不断上演着一幕一幕的悲剧。

四、血浓于水是亲子之间无法摆脱的羁绊

我一直在想是哪个环节出错了,在父母与子女的天平上,明明没有绝对对错的两极,明明彼此爱着,却又彼此伤害。就像《都挺好》里所说的,我们等了一辈子,都在等父母一声抱歉;父母等了一辈子,都在等我们一声谢谢。遗憾的是大多数人都没有等到。”不知何时开始,在亲与子之间,似乎爱淡了,更多的是谁也无法理解谁的无奈。

也许就像作者所说的,可能真的是我们这个社会将亲与子绑得太紧了,在亲子之间制造了太多的羁绊,父母对于子女负有教养的义务,同时也要为子女的未来承担风险。因为这份羁绊的存在,并不是教育的方式对了,我们就能将父母与孩子完全分割为两个独立的个体,而任其自由发展。

前一段时间热映的电影《银河补习班》可以说是一部教育成功的典范,许多人为此欢呼、为此感动,无不期待这样新式的亲子关系的到来。但当父亲说出我以为我的教育很成功,现在我才知道,我的教育是失败的,完完全全的失败。”而孩子在航天落地后第一时间回应父亲,你的教育没有失败”的时候,我们仍不得不承认,这个孩子即使再懂得如何选择自己的人生,在内心深处,他仍旧是一个想要讨好父亲的儿子罢了。他依然切不断血浓于水的亲缘关系的羁绊,父亲依然对孩子有所期望,有所要求,孩子也依然期待得到父亲的认可和鼓励。

所以也许我们无需再去讨论,你的孩子是不是你的孩子这样的问题,哪怕就像纪伯伦所说,他不是你的孩子,他是有自己思想的独立个体,他不是为你们而来,他是为了生命的渴望而来。但在历史、社会与基因的强大作用之下,我们只能收敛起对于那些做得不够好的父母全部的怨气,去尝试理解每一个悲剧背后的原因,去尝试着原谅那些父母怪兽”给我们的人生留下的伤害。因为就像吴晓乐所说的,在怪兽家长背后,不过是站着一个胆怯的、害怕犯错的人啊。”