俗话说的好,有啥都好,就是不要有病。”等疾病真正来袭的时候,无论有多么困难,人们都会振奋精神去战胜病魔。然而有一种疾病很特殊,叫孤独症”,却让人们无可奈何。

通常,孤独症的孩子一般会在3岁左右被发现,年龄越大则症状越明显,患儿数量以男孩占大多数。目前,在我国儿童中的发病率占0.7%左右,并且呈现逐年上升趋势。

如果孩子患上孤独症,会给父母乃至整个家庭造成很大的打击。可以说,一个孤独症孩子的出现会造成至少三个家庭的崩溃,父母的小家庭、爷爷奶奶、外公外婆,甚至与所有的亲戚间关系都会因此破裂。

如果孩子患上了孤独症,那么,家长真的只能看着他封闭在自己的世界,而就此放弃吗?

对于这样的疑问不仅仅出现在一两个家长的心里,而这恐怕也是许多家里孩子患有孤独症的父母曾经都有的想法。也难怪家长们会有这样的想法,长期陪伴与纠正却始终得不到好的改善,一次次的挫败,不管再怎么坚强的父母也会心灰意冷。

对于孤独症孩子来说,要做到自身能力改善和学习的提高,本身就比普通孩子要难的多,需要不断的重复和练习,更需要父母付出比常人更多、更艰辛的努力。而家长们之所以束手无策、迫不得已想放弃,归根结底还是没有掌握正确的方法,没有进行针对的治疗和训练,延误孩子的最佳治疗时期,最后很难对孩子有所帮助,导致心灰意冷。

那么,在我们现实生活中,孤独症(自闭症)孩子的父母又该如何及时发现孩子的不一样”呢?怎么样才能为孩子做有效的干预呢?

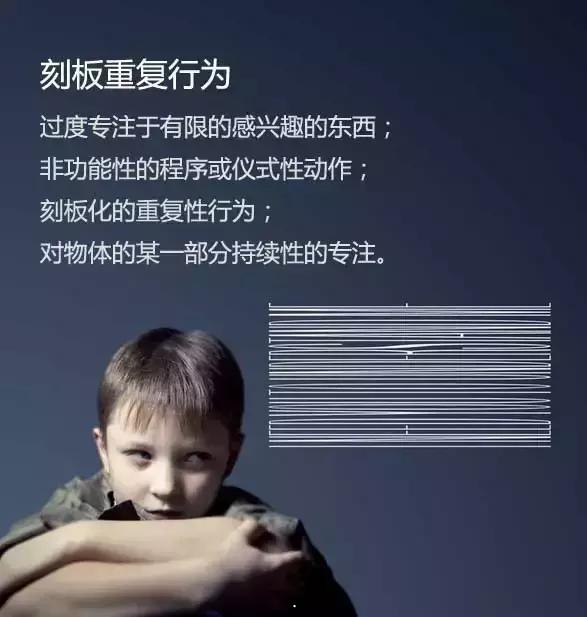

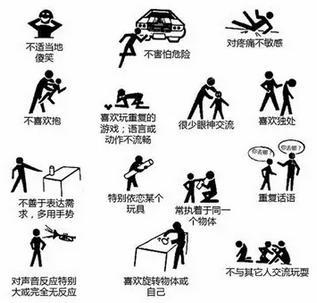

首先,我们要如何才能识别孩子是否有孤独症倾向。我们都知道,孤独症的典型特征是社交障碍,刻板行为与狭隘兴趣障碍,言语和非言语等障碍,并且给孩子的生活学习带来了严重的影响,并通过这些行为表现即可被诊断为孤独症。

在日常生活中,家长们可以通过以下几点来判断孩子,是否存在孤独症的倾向。

1、 孩子的年龄是否超过3岁。3岁以内的孩子缺乏自我意识,社交能力也尚未发育完全,不好判断是否为孤独症”。3岁以上的孩子如果偏内向,父母就得稍加注意,并可以从细节处观察,以此判断孩子的情况。

2、 孩子是否愿意父母陪同玩耍。

2、 孩子是否愿意父母陪同玩耍。此时若孩子只顾自己玩游戏,完全不理会父母不断尝试与他的互动,沉浸在自己的世界里的话,那么就要提高警惕,孩子也许是患上了孤独症”。这样的孩子眼里完全没有他人,与外在的世界是脱节的,内心只有他个人幻想中的世界。

3、 孩子是否存在不应名的情况。

3、 孩子是否存在不应名的情况。若孩子一直沉浸在自己的世界里,父母可尝试叫他的名字,看他的反应。如果喊了几次后,孩子终于应了,表明孩子不过是一时太过沉迷当下的游戏,并非有什么问题。若果不管叫多少回他的名字,他都毫无反应,目光呆滞,一直盯着自己手中的玩具自己一个人玩的话,那么,十有八九孩子是患上了孤独症。

4、 孩子是否有社交障碍,易冲动。一到人群多的地方,孩子就会不受控制。譬如凡凡的惊恐乱叫,正是如此。父母一旦发现孩子有这样的行为状况,就得立刻就医并及时作干预训练。

5、 孩子不知道行为、语言的意义,会不断地重复同一个动作。

5、 孩子不知道行为、语言的意义,会不断地重复同一个动作。他们呆板、孤独,机械地重复一个动作,若是别人强行打断,会让孩子不知所措,还有可能产生攻击性行为,或是躲避起来更加地封闭自己。

不过,令人惊叹的是,也许是孤独症的影响,一直专注于某项事物的孩子,反而具有某些惊人的能力。譬如一直不停画画的孤独症孩子,因为过于关注这项事情,往往会表现出超于常人的天赋。

家长如何面对孩子有孤独症”的现实

那么,面对医生的诊断结果,父母到底该如何应对呢?

首先,可以悲伤,不要质疑。几乎没有任何一个家长是做好充分的心理准备去听取医生的诊断结果的,而当听到孤独症”三个字的时候,绝大多数父母的内心是崩溃的。大家都懂得这意味着什么,也明白这将对孩子造成多么严重的影响。

而更有一些家长是不能相信这个结果的,对医生的诊断表示怀疑。认为当地医院水平不够,于是去省城,去北京、上海,费尽心思带着孩子四处求医,到最后耽误了时间却没有得到想要的结果。

其次,接受现实,不要侥幸。

其次,接受现实,不要侥幸。有一些家长始终坚持认为,自己的孩子只是比别人发育的晚了一点,过几年就会好起来。其实,这是非常危险的态度,无异于拿孩子的未来做赌注,而这一局赢的概率太小太小。

同时,不建议家长拿别人的例子来宽慰自己,类似别人家孩子也是3岁不说话,4岁就自己说话了。这些都是个例,不代表您的孩子也是这样幸运。

再次,正确选择,寻求帮扶。无论家长是否已经掌握了对待孤独症孩子的方法,也不管父母是否做好了准备,都需要让孩子处于某种形式的干预训练之中,因为这对孩子总是有好处的。

同时,家长需保持开放的态度获得各种信息和帮助,并对这些外界的信息和帮助加以分析和选择。包括来自医生、老师、家人、朋友以及书籍等等方面的有价值信息,帮助自己提高和进步。而最好的是找到一位能够长期保持联系,可获取持久帮助的人,在其指导下获得长期的有价值信息。

最后,调整自己,贵在坚持。不管经历了怎样的情绪变化,在孩子们最需要帮助的时候,不轻言放弃的仍然是父母。乐观的家长总是会采取积极的做法,树立信心,努力需求帮助,并投入到孩子的康复过程中。

而我们也常常会看到另外一种场景。在大赛爸爸家庭训练营里,曾经有不少走过弯路的家长,很多我自己在实践中已经解决了的问题还一度困扰着他们。

为了获得一个问题的答案,不少家长重复地耗费着有限的时间和资源,花费巨大的金钱和精力,有些家长自己不懂得孩子的心理和生理发展规律,在训练上本末倒置的现象比比皆是。例如,凡凡已经具备了对社会行为的模仿能力,而妈妈却仍在花费大量的金钱,让孩子去课堂上学习机械动作模仿;一方面剥夺了孩子使用语言的动机,一方面又着急孩子怎么还没有语言。

如何正确的引导和辅助孩子,如何做到有效而高效的训练,这是摆在所有家长面前的一道艰难的课题!

早发现、早干预,效果更理想儿科主任提示,儿童自闭症一般在出生后或婴儿早期即有症状,但家长却常不能及时发现而及时就诊。0到6岁是自闭症儿童的最佳干预期,如果家长能够早发现,早干预,自闭症儿童的功能恢复能达到理想的效果。

预防方面,因本病病因不明,无确切的预防措施。遗传因素和宫内环境因素在本症发病中有重要影响,因此应积极防治各种感染、预防宫内或围生期各种损伤等为重要的预防措施。

温馨提示,目前占有相当比例的学龄前儿童可能患有自闭症,但往往没有得到及时诊治。从诊疗过程中看,患者的年龄越大,干预的难度也越大。所以,我们必须对儿童的心理和精神问题予以高度关注,早发现、早治疗。