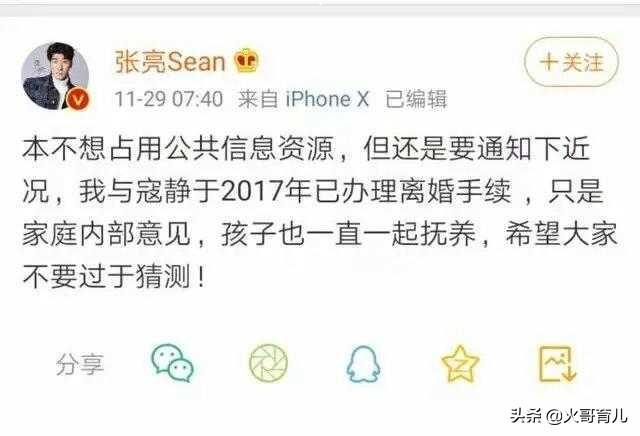

今早看到张亮发布离婚的消息,又一次感慨娱乐圈儿的风雨飘摇。从2013年《爸爸去哪儿》火遍全国后,张亮和寇静的相亲相爱一直是大家羡慕的对象。如今鸳鸯双飞,让人唏嘘。

最让人伤感的是,一直觉得张亮温暖的父亲形象能够成为很多人的榜样,可惜随着离婚,这个人设基本也就不复存在了。

不过通告虽短,还是特意提到儿子天天一直是两个人一起在抚养,这多少能让人感到些抚慰。

当年《爸爸去哪儿》能大火,正是因为栏目组准确捕捉到了社会中爸爸在孩子成长过程中的缺位和疏离。

而最近几年流行起来的新词丧偶式育儿”诈尸式育儿”也都不断在提醒我们,父亲在孩子成长中的参与度仍然不让人满意。

其实,不客气的说,即使当年《爸爸去哪儿》最火的时候,看节目的也多半是妈妈们。

由此还出现了朋友圈一边是羡慕嫉妒恨别人的老公,一边是抱怨自家猪队友烂泥扶不上墙的情景。

在这件事上,我一直觉得爸爸们是被冤枉的。

难道说爸爸们不爱孩子吗?答案当然是否定的。

每个父亲都希望做孩子的保护伞,为孩子遮风挡雨。

但是,客观地说,优秀男性的很多特点,反而成为了他和孩子交流的障碍。

比如,一个有思想、有态度的男人,反而容易成为一个向孩子强行灌输自己想法的爸爸。

专业过硬,技能逆天的男人,反而容易成为急于求成,对孩子期望过高的爸爸。

目标明确,百折不挠的男人,反而容易成为只看结果,不近人情的爸爸。

这些都影响了孩子和爸爸的交往和沟通。

爸爸们看似懂得很多大道理,其实也容易犯下很多不易察觉的错误。

父亲和儿子的冲突

怎么来改善这些问题呢?最近看到一本书《跟自己的孩子聊得来》(爸爸版)觉得很不错。

陪孩子时间最长,与孩子对话最多的人,必然对孩子产生的影响最大。而很多孩子一生都会把爸爸视为自己的偶像,所以,爸爸即便懂得再多的道理,也不如安安心心陪孩子聊会儿天儿来得更实在。

这本书的作者田导根来自韩国,是弘益大学终生教育政策研究所博士,现在是父母教育与子女指导讲座讲师,常年活跃在韩国各大院校及教育单位。

为了促进爸爸和孩子建立良好的沟通关系,他不断研究各种对话法”,找到了很多改善孩子学习和生活习惯行之有效的聊天模式。

01 提高孩子自主学习习惯的对话法根据亚洲教育课程评价院的分析,与几乎不跟爸爸说话的孩子相比,每天都和父亲交流的孩子考试平均分数相对更高。

因为正是这些善于和孩子交流的父亲,提高了孩子的自主学习能力。

自主学习的能力建立在强烈的求知欲基础上,而强烈的求知欲与爸爸从小保护孩子的好奇心息息相关。

孩子一般会在3~6岁期间表现出旺盛的好奇心,并且更倾向于求助父亲。

这时,爸爸的回答就显得至关重要。

如果爸爸总是爱用类似我不知道”我现在很忙”这个不懂也没关系”长大了你就知道了”这样的回答来应付孩子,那么很快就会降低孩子的求知欲,最终越来越讨厌学习。

当然,孩子的问题有时确实有一定的难度。像是地球为什么是圆的?星星会掉下来吗?时常会大人尴尬。

田导根认为,这时爸爸承认自己一时解释不清楚没有关系,但是一定要接下来去积极引导孩子查找答案。

与不爱回答问题的爸爸不同,还有一种爸爸对孩子的提问总是立刻给予回答。生怕耽误了孩子的好奇心,其实这样也不好。

立刻回答孩子的问题会剥夺孩子思考的机会,这同样无助于孩子好奇心、思考能力以及创新能力的提高。

田导根博士在书中给出了一个具体的建议,回答孩子的问题可以分为三步走。

第一步,不要马上回答。

比如:

孩子:爸爸,这个是什么啊?

爸爸:对啊,这个是什么呢?你觉得他是什么呢?错了也没关系,猜猜看嘛。

第二步,与孩子一起找答案。

孩子:我还是想不出来。

爸爸:我也很好奇,要不我们一起找找答案吧,怎么找比较好呢?

第三,回忆过往使用的有效方法。

孩子:科学书上没有这个问题的答案,奶奶也不知道。

爸爸:上次我们在网上是不是找到了答案,这次也来试试上网行不行吧。

孩子碰到难题或者是对一些事物产生好奇时,往往求知的欲望转瞬即逝。

随着他的长大,问题也会越来越深入,父母的知识储备迟早会跟不上需求,因此,爸爸从小帮助孩子建立查找资料,解决问题的习惯非常重要。

02 提高孩子读书兴趣的对话法

02 提高孩子读书兴趣的对话法对于教育孩子,读书的重要性不言而喻。一般来说,刚会走路的小朋友就可以在爸爸妈妈的陪伴下看绘本,而在幼儿园阶段,就可以着手培养孩子读书的习惯与爱好了。

怎样用对话来提高孩子对书本的兴趣呢?

在日常生活中,爸爸可以引用一些名言警句或者是书中的故事来和孩子对话,让孩子产生对这本书的兴趣,从而在好奇心的驱使下去读这本书。

比如可以这样问孩子:

你知道这个故事来自哪本书吗?

他身上还有很多有趣的故事,这只是××书的一部分。

你希望接下来的故事怎么发展呢,可以去看看××书哦。

这种讲故事的方式确实对孩子很有用。前几天,我跟儿子聊起了三国时期赵云的故事,结果第二天他就把家里的《三国演义》塞到书包里,打算放学在托管班看一看,虽然成人版的书最后让他很泄气,但我知道读名著的种子已经生根发芽了。

引导孩子读书的兴趣是第一步,读过书之后,我们还要注意培养孩子的思考能力。《跟自己的孩子聊得来》建议在读完书后,应该让孩子理清自己的想法,并用文字或者口头的形式表现出来,从而养成批判性的阅读思维。

这时,爸爸可以用下面的提问来帮助孩子理清思路:

能说说这本书主要讲了什么事情吗?

你觉得书中的主人公是个什么样的人?

让你印象最深刻的场景是什么?

这本书最有趣儿的是什么啊?

这本书中你最喜欢谁?

读完书后你觉得怎么样?

当孩子能够回答上这些问题后,他才是真正掌握了一本书。这时爸爸还可以与孩子一起讨论书本的主题和对书本的感受,帮助孩子进一步拓展自己的思维,而且在探讨这些想法的过程中训练孩子模仿自己表达的逻辑性。

03 改变孩子问题行为的对话法

03 改变孩子问题行为的对话法小孩子做出一些讨人厌的事情在所难免,在孩子做出各种不好的行为时,很多爸爸都会着急纠正孩子的错误,最后时常发展成严厉的训斥或者是打骂孩子的情况。

其实,纠正孩子的问题行为最好的方法还是用语言交流,但这确实也是最困难的。田导根博士为我们提供了3个建议:

一是对话只说核心内容。

孩子能够集中精力和大人对话的时间要比我们想象的短很多,一般来说,超过3分钟后孩子就会走神,或者是感到无聊。

因此,和孩子分析问题时尽量要把对话时间控制在3分钟之内。这就要求爸爸们提前做好预习,需要把谈话的主题和要举的事例提前想好。

只有直接进入主题,不卖关子,表现出自信肯定的状态,才能够抓住孩子的注意力。

而且这种表达方式,不但能够尽快让孩子了解到谈话的核心内容,也有利于孩子模仿父亲的说话方式,自然而然地学会谈话的技巧。

二是用第一人称传达法”。

针对爸爸们习惯对孩子说教和训导的问题,可以用第一人称传达法来破解。

所谓的第一人称传达法”是指,用我”来开头,客观地讲述事实和自己的感觉。

举例来说。当孩子跑来跑去影响到你的工作时,爸爸们可能会这样说:

你能不能坐下来消停一会儿?”

我跟你说了多少遍不要在家里乱跑!”

你给我安静一会儿!”

这些都是以第二人称你”为开头的对话方式,给人的感觉都是孩子有问题,所以孩子只会察觉到你的情绪和命令,自然会引起抵触。

用第一人称传达法后可以改成这样:

你总是跑来跑去,让我感到很头晕,这非常影响我的工作。”

看到你的房间这么乱,让我的心情变得很差。”

这种对话方式只是客观地说出了问题导致的结果,也委婉传递出了父母的想法。

虽然孩子听到这些话还是会有一些心理压力,但是同时也会有一种被体谅、被照顾到的感受,因此也就更容易对大人产生共鸣,从而关注父母的需求。

三是不要总想着去赢孩子。

在改变孩子的不良行为时,这点也特别重要。很多爸爸在管教孩子的交流中,往往会不自觉流露出我就是真理,必须听我的这样的态度。

虽然事情也许确实是爸爸对,但如果总是采用压制的方式让孩子闭上嘴巴去执行,小孩子会暂时听取大人的决定,但也为以后的叛逆埋下了伏笔。

我们不得不承认一个事实——爱是下行的。孩子对父母的爱注定没有父母对孩子的爱更深,也因此,付出爱的人不可能赢过被爱的人。这就是孩子一旦离家出走或者是威胁自残自杀时,父母手足无措又毫无办法的根本原因。

当然,不管也不行。如果爸爸经常在这些问题上输给孩子,不用等到以后,孩子立刻会变得气焰嚣张,让爸爸失去父亲的威严。

这时可以采用双赢对话法。

双赢对话法是一种通过寻找问题的根源,提出一个双方都能接受的沟通方法。

比如,当孩子要买新玩具时,爸爸可以先听一听孩子买玩具的理由,并肯定孩子的需求,然后再耐心解释不能给孩子买玩具的原因。

做好上面的铺垫后,可以和孩子协商是否可以以后再买,或者买一个其它便宜些的替代品,或者孩子满足什么条件再买。

总之,爸爸需要利用智慧,在坚持原则和妥协于孩子的死缠烂打之间,找到一个平衡点。

书中还有一些激发孩子潜能、实践孩子梦想等等的对话方法,就不一一介绍了,感兴趣的朋友可以自己看看。

爸爸的一句话、一个眼神、一个动作,能决定孩子的未来,希望今天分享的这本书能给想要和孩子流畅交流的爸爸一点帮助。

我是火哥,省心理咨询师协会亲子教育研究会成员,读书达人,多平台签约作者。

关注我,定期介绍育儿书籍,精选最新育儿理念,分享真实育儿经验。